【活動報導】

蓮花新聞177期

態度重於技巧— 第一屆靈性關懷員培訓南區實習前面試

採訪撰文/葉文鶯

「末期病人雖然即將走完生命歷程,卻是靈性展現的重要時刻。」蓮花基金會陳湘溱執行長,五月四日於嘉義大林慈濟醫院主持第一屆靈性關懷員培訓實習前面試,表示病人在臨終前往往會自我生命整理,尋找這一生的意義或價值,因此靈性關懷格外重要。

蓮花基金會自二○二一年至二○二三年針對社會人士連續舉辦「靈性關懷員培訓」初階與進階課程,完成五十六小時訓練與考核的學員本應每年安排實習,受到新冠肺炎疫情的影響延至今年才開辦。

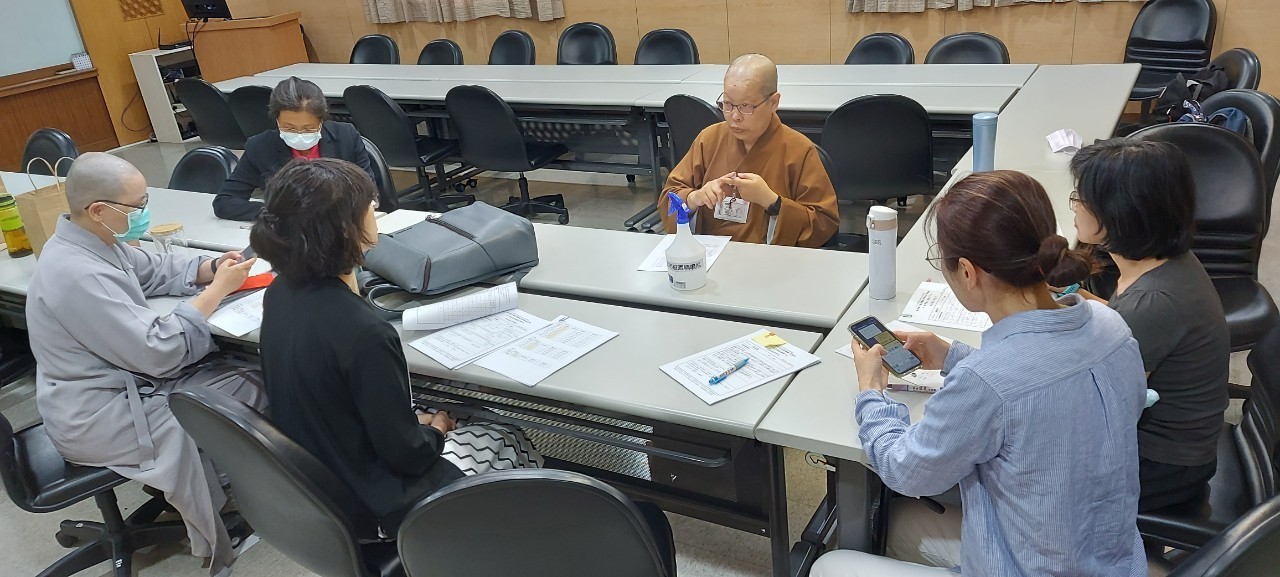

此次在南區接受面試的四十三名學員,由臨床宗教師培訓中心督導普安法師、長庚科技大學嘉義分部護理系蔡淑玲副教授及陳執行長進行甄審。陳執行長表示,靈性關懷的態度重於技巧,面試是確認學員的特質是否適合進入病房,陪伴病人與家屬在生命的幽暗中找到靈性之光。這是陪伴善終的重要意義。

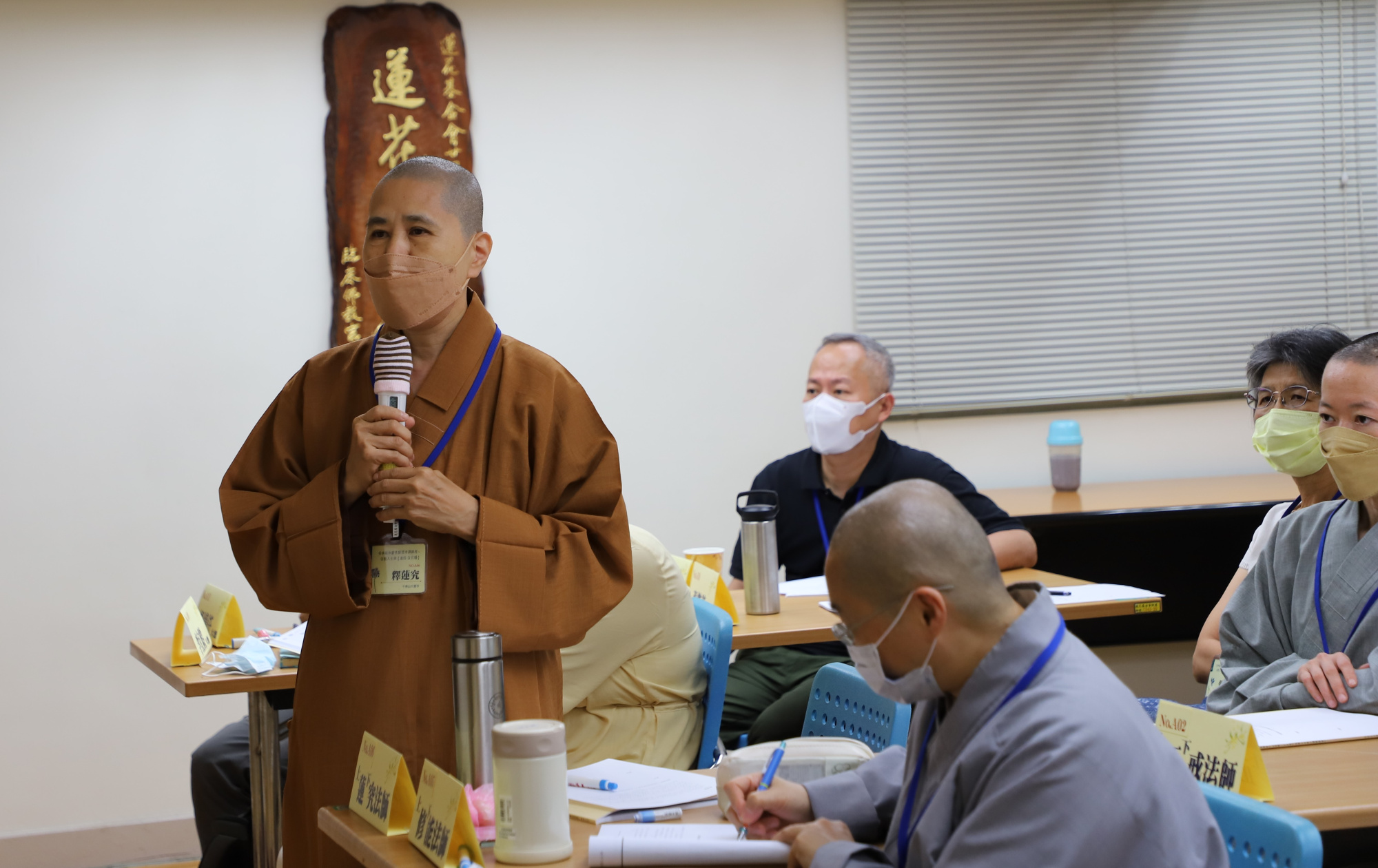

陳湘溱執行長、普安法師、蔡淑玲副教授(由左至右)。

走過喪親,更能同理與陪伴

當被問及參加靈性關懷員培訓的原因,大部分學員都有著喪親的傷痛和遺憾。大林慈院志工組張紅芬回憶童年,阿公罹患肝癌,希望在家自然往生;但是,家人卻隱瞞病情,還將阿公送醫急救氣切,導致老人家臨終前怨聲說,「為什麼不讓我好好走?」

家住台南的慈濟癌症關懷志工郭淑菁,同時也在成大醫院安寧病房與腫瘤科擔任志工二十多年。提及公公當年罹癌,夫家長輩也堅持不告知病情,讓公公莫名受苦又不得善終。

「也許公公還有未完成的心願。」郭淑菁在公公病逝後探問人生為何而受苦?於是接觸佛法也加入慈濟,在從事安寧服務時,她經常以過來人的經驗提醒家屬莫忘以病人的需要為優先。此外,當病人與家屬之間缺乏互動,個性爽朗而慧詰的她總能扮演橋梁的角色,協助病人和家屬在沉重的告別時刻感到溫暖與如釋重負。

「聊」癒傷痛,自我接納與和解

「在家人往生之後,好像沒有人可以和我這樣聊。」許多學員吐露心聲,面試官接住的是一顆顆猶待療癒的心,而給予的回饋也讓學員產生深刻的自我發現。

湯麗美來自高雄,生命中歷經父母、配偶與手足的往生,最令她感到遺憾的是母親臨終前希望出國旅遊,礙於當時經濟能力不足;後來麗美參加大林慈院醫療志工,有機會聆聽普安法師上課,才知協助病人完成最後心願也是靈性關懷重要的一課。她至今後悔沒讓媽媽死而無憾。

陳執行長安慰她,這個遺憾並非過錯,反而讓人看見她對家人的愛。「我也想和自己和解。」湯麗美說,接連喪親後,她對生命產生很多困惑,將屆退休年齡的她,希望透過靈性關懷員培訓服務展開自我追尋,期待自己終老的那一刻不留遺憾。

大林慈院志工組楊麗芬十歲那年父親突然病逝,而後正值青春年華的妹妹發生車禍當場往生。雖然母親表現堅強,但她感嘆當時要是能有像志工這樣的人出現協助該有多好!人生的無常,讓她體悟與其在遭受生死關卡時,才被迫面對靈性課題,不如平日有所準備。「靈性照顧不是一個場域,而是平常就要建立觀念。」

蔡淑玲副教授認同這個說法,她說臨終的場域會浮現很多衝突和情緒。她甫於半個月前遭逢弟弟意外往生,不僅母親陷入傷痛,她也同樣需要靈性關懷。無論是老鄰居送來水果或年邁的親友不惜路途前來探望,「即使只是噓寒問暖,對家屬而言都是靈性關懷。」

「情關,最難過!」普安法師說,很多人經歷喪親的悲痛,多年後依然有著無盡的想念。經歷過生離死別,在面對他人受苦時較能同理;然而從事靈性關懷時也可能再度撞擊生命的傷痛經驗,甚至在情感上無法抽離。若能覺照生命經驗並有機會重整,日後陪伴病人做生命回顧時才不會有所迴避。

放慢感受,走進病人的世界

靈性關懷重視病人與家屬的感受,陳執行長認為,即使是臨床宗教師具備豐富的修行經歷,在面對病人時也不宜強加觀念,而是協助他們完成自我生命的整理。

「我曾經不准病人死在我手上!」曾麗燕是大林慈院退休的護理長,檢視自己職場多年的訓練是以解決問題為導向,因此一度抱持這樣的執念。參與醫療志工並加入培訓,她知道靈性關懷沒有標準流程。雖然不擅長與人聊天,她願意學習傾聽病人,而不再自以為是的給予。

大林慈院志工組陳鶯鶯自幼常隨母探病,後來念了護理系更成為親友間諮詢的對象。三十年前陪伴先生在醫院接受治療,住院期間開始關懷病友,她說這是「相互取暖」。她坦言,陪伴個案必須貼近對方的心才能產生心靈的交會,不過有時情緒也會受到影響,甚至覺得無力感或愧疚感。

「別人可能以為我們都很堅強,但也會有情緒;愈是了解自己的情緒,才能更貼近病人。」陳執行長肯定陳鶯鶯敏於關懷、傾聽與自我覺察的柔軟心,透過與人分享苦惱或擔憂更是「苦苦相伴」,既能成為彼此的智慧,而這樣的能量也與病人相近,是很好的關懷切入點。

面試時,發現學員助人心切或情緒容易緊張,陳執行長不忘提醒:末期病人很脆弱,若陪伴者的態度過於強勢,很容易讓病人感到受傷;此外,放鬆心情、穩定情緒都在幫助自己做好準備,日後的陪伴也能讓對方感到安定。

同儕相伴,走得深又走得遠

台大醫院雲林分院居家護理師林佩玲與普安法師相識十多年,法師經常轉介個案給她,她忘不了法師陪伴她面對母親的往生,以及不預期出現在火葬場與家屬同在的那一刻。

「每個人都需要溫暖,在憂苦中若能有了解自己的人,這很重要。」普安法師指出,就學員來說,懂得尋求情緒支持遠比學習關懷技巧重要,「走得深,才能走得遠。在助人之前應先善待自己、療癒自己。」

參訓的第一屆學員背景多為醫療志工、護理師,包括大林慈院、台大雲林分院安寧病房的護理長都參與其中。唯一參訓的醫師大林慈院副院長林名男同時也是家庭醫學科主治醫師,普安法師說,醫師參訓更能執行安寧療護的全人照顧;值得讚歎的是,一同培訓的妻子褚秋華是成大醫院斗六分院資深社工師,也是蓮花基金會董事。

此次通過面試的學員自六月起,分梯次由臨床宗教師帶領在大林、台中慈濟醫院,以及台大醫院雲林分院、台南奇美醫院等四家醫院實習,日後也將走入居家和社區靈性關懷服務。由於第一屆參訓學員大多具備病房服務經驗,而日後召募的靈性關懷員可望再加強基礎訓練。陳執行長表示,基金會將規畫更扎實的課程,也會成立靈性關懷員支持系統,期待學員在完整的訓練之後都能自我蛻變!

迎接臨床宗教師生力軍— 二○二四年臨床宗教師培訓後甄審考試

採訪撰文/吳立萍

臨床宗教師培訓不易,在蓮花基金會二十七年來的推動下,共七十六位完訓認證,目前有三十六位臨床宗教師在在全台四十四家醫院參與第一線安寧療護工作,亟需生力軍加入。

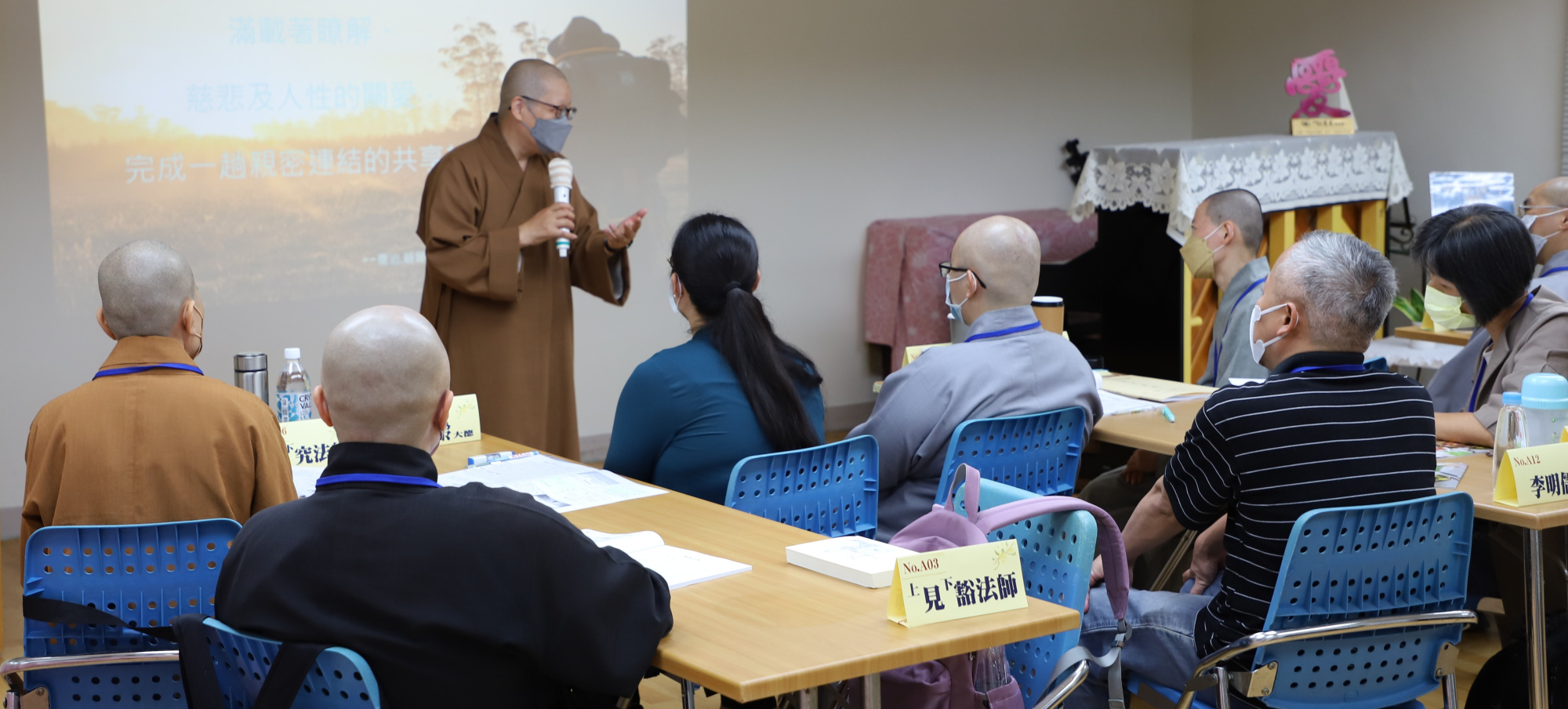

今年臨床宗教師培訓後甄審考試在六月十六日舉辦,臨床宗教師督導普安法師率領甄審小組,包括見溟法師、宏琳法師、莊榮彬醫師及見習委員慈廣法師。五位委員一早從各地來到蓮花基金會,為四位考生法師進行一整天的筆試和口試甄審。

筆試針對個案分析探討

今年接受甄審的四位考生法師,從去年至今年參加安寧緩和靈性關懷培訓,完成初階及進階課程,並完成臨床實習,之後在大林慈濟醫院心蓮病房十五週的臨床培訓(六百小時),在這一天進入甄審階段。

早上十點半開始筆試,考生法師先閱讀個案資料,再寫下個人對於個案的分析探討。今年筆試個案,是一位八十多歲的爺爺,在疾病末期時與家人的對話,聊到希望身體好點時可以回去看稻田…靈性陪伴者從對話中再深入了解,原來爺爺以前種稻,回到熟悉的地方看看,是他未盡的心願。於是協助他完成心願,回到老家善終。

針對這個個案,考生法師必須探討,「靈性不等於宗教,在臨床的靈性照顧中,如何分辨靈性與宗教?如何相輔相成?」「如何展現宗教師的專業角色?」「談談個人的生死觀。」「安寧療護臨床靈性照顧工作如何提升僧人生命品質?」

在九十分鐘的筆試時間內,五位甄審委員在考場外的會議室同時進行共識會議。由帶領考生法師十五週臨床培訓的普安法師,向其他四位甄審委員說明每一位考生法師之前的培訓情況,並詳閱他們在培訓期間完成的個案報告、讀書報告、反思與成果報告等,以及在醫院臨床的培訓評核表,目標是希望達成每一位甄審委員的評核標準一致,以及對考生法師的學習情況有充分認識。

口試教案包含五項情境,考驗法師臨場反應

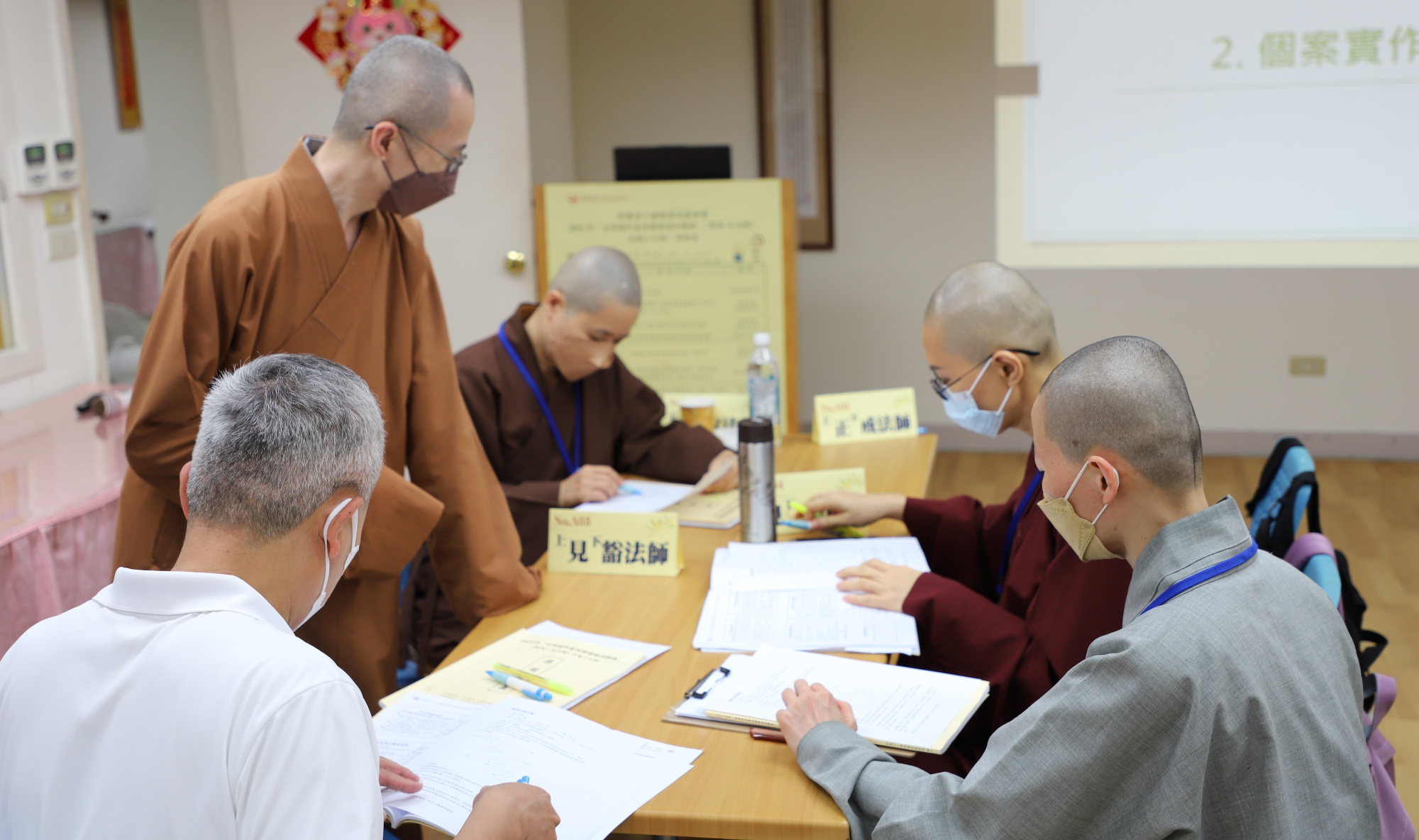

中午休息過後,一點半開始口試(客觀結構化臨床考試,簡稱OSCE),每一位考生法師輪流各二十五分鐘時間。在進入考場前,考生法師會先拿到一份病人資料,五分鐘閱讀時間,之後再進入考場──即模擬病房,與一位模擬病人(稱為標準化病人)進行臨床演練,五位甄審委員則在旁觀察記錄。

口試模擬個案是名叫小敏的三十八歲未婚女性,是一名電腦繪圖設計師,罹患卵巢癌末期合併肝、肺轉移,下肢水腫。四年前父親疾病末期,打一次嗎啡就離世,在世時曾交待小敏和哥哥要照顧好媽媽。父親往生後一年,小敏也生病了,經過三年治療還是進展到疾病末期,她清楚自己的身體狀況,可是母親一直抱持希望…

普安法師表示,「口試教案是針對五項情境所擬定,目的不是要考倒法師,而是要觀察法師在之前六百小時的培訓學習成果,作為日後培訓方式的調整,同時也讓參與培訓的法師知道還有哪些地方需要特別注意。」

在模擬病房內,除了病床與標準化病人、陪病椅,桌上也放置佛像、念佛機、佛珠、撫心慰問卡、皈依證、放棄急救同意書、紙與筆等各種物品,讓考生法師適時取用。

考生法師在考場外閱讀完病人的基本資料後,輕敲房門,以酒精消毒雙手,再觀察周遭環境,走到病床邊,輕聲喚醒病人,接下來開始與病人建立關係及對談操作。

擔任標準化病人的劉品筠,目前就讀南華大學生死學系碩士班;她也是普安法師的學生,參加社會人士的安寧緩和靈性關懷培訓,在大林慈濟醫院臨床實習。她談到參加培訓的初衷,是因為平常在社區樂齡班擔任講師,學員大都是八、九十歲的長者,經常前一週還精神奕奕,這週就接到往生的消息,深感生命之無常。這是她第一次擔任標準化病人,所謂的標準化,是必須讓每一位考生法師面對的病人情況大致一致。她很感謝普安法師給她學習機會,感到任務重大,事前花了很多時間準備,練習如何將五項情境帶入,讓考生法師能順利進行口試。

「除了五項情境,因為這次有四位法師,也將臨終病人會出現的『地、水、火、風』四大分解情況,分別帶入四場口試的情境中。」劉品筠表示,例如她表現出病人一直很渴、想喝冰水;或一直排泄;或感到很冷;又或是覺得自己躺太久,請法師扶她下床感受踩到地上的感覺,以考驗考生法師的臨場反應。

總講評,對考生法師的期許

口試結束後,甄審委員對考生法師進行總講評。

莊榮彬醫師站在醫療的角度,關注到當病人表示身體很痛,或有喘的問題時,必須優先請醫療團隊來處理,因為當身體痛的情況存在時,接下來的訪視可能無法繼續。以小敏的情況,她因為父親打了一次嗎啡就過世,而擔心母親不同意她打嗎啡,建議法師可以問她,「當妳很痛的時候,是怎麼忍過來的?媽媽允許妳用什麼方法止痛?」先請醫療團隊協助她緩減疼痛,等藥效起作用,再慢慢進入法門的引導。

見溟法師表示,看見幾位考生法師的做法值得嘉許,例如當病人的情緒激動,會引導她利用呼吸法緩和情緒;當病人想下床時,有適時制止並提醒要請醫師評估;當病人不斷自責辜負爸爸的託付,去極樂世界無法面對爸爸時,考生法師以「哥哥幫你買便當買錯了,妳會怪他嗎?」作為比喻,化解病人的自責情緒;以及肯定病人的職業,鼓勵病人畫佛像以引導進入法門等,都是很好的方式。

宏琳法師發現法師們順應病人的要求,將床板上半部直立,讓病人可以坐起時,會和部分法師坐下來的高度落差太大,導致法師與病人互動時姿勢不順。他提醒考生法師大部分的病床都可以調低,先調低床板再直立上半部,會是讓彼此都比較舒適的方法。此外,他也建議考生法師,當病人掉淚時,拿衛生紙幫她擦淚,雖然很體貼,但有些病人不習慣,會認為哭是弱者的表現;有一位考生法師做得很好,他把衛生紙放在病人的腹部,讓病人有需要時便能自己取用。

慈廣法師提到,考生法師在訪視時要留意保護自身的安全,如果病人想下床,一定要找團隊協助,或降低床板,讓病人坐在床沿、腳能落地即可;考生法師在訪視時觸摸病人的肩膀或握對方的手,雖然可以很快拉近距離,但也要感受病人是否抗拒而適時調整。

普安法師進行最後總結,對四位考生法師的表現十分肯定,可見在之前十五週的臨床培訓,許多方法都已經內化成為直覺及慣性反應,這是很好的現象,但是現實情況不會這麼標準化,所以日後的臨床經驗累積相當重要。此外,考生法師們都把訪視的時間用滿,然而要視實際情況應變。當病人表現疲累、不想說話時,要問他們還想談嗎?如果很累想睡覺,就要表示我們下次再聊,提早結束讓病人休息也是體貼對方的做法。

經過一整天嚴謹的甄審過程,四位考生法師都感獲益良多。一週後甄審結果出爐,中含法師、寬欣法師、常禪法師及演禪法師等四位皆通過考核。恭喜他們取得臨床宗教師的認證,加入臨床宗教師行列。

培育靈性關懷人員,深耕靈性關懷專業

文/陳湘溱(蓮花基金會執行長)

本會於今年四、五月間舉辦「安寧緩和靈性關懷培訓課程——初階與進階」,吸引了眾多法師參與,期盼能培育出更多具備專業素養的靈性關懷人員,為末期病人及其家屬提供更完善的身心靈照護。

初階課程:奠定靈性關懷基礎

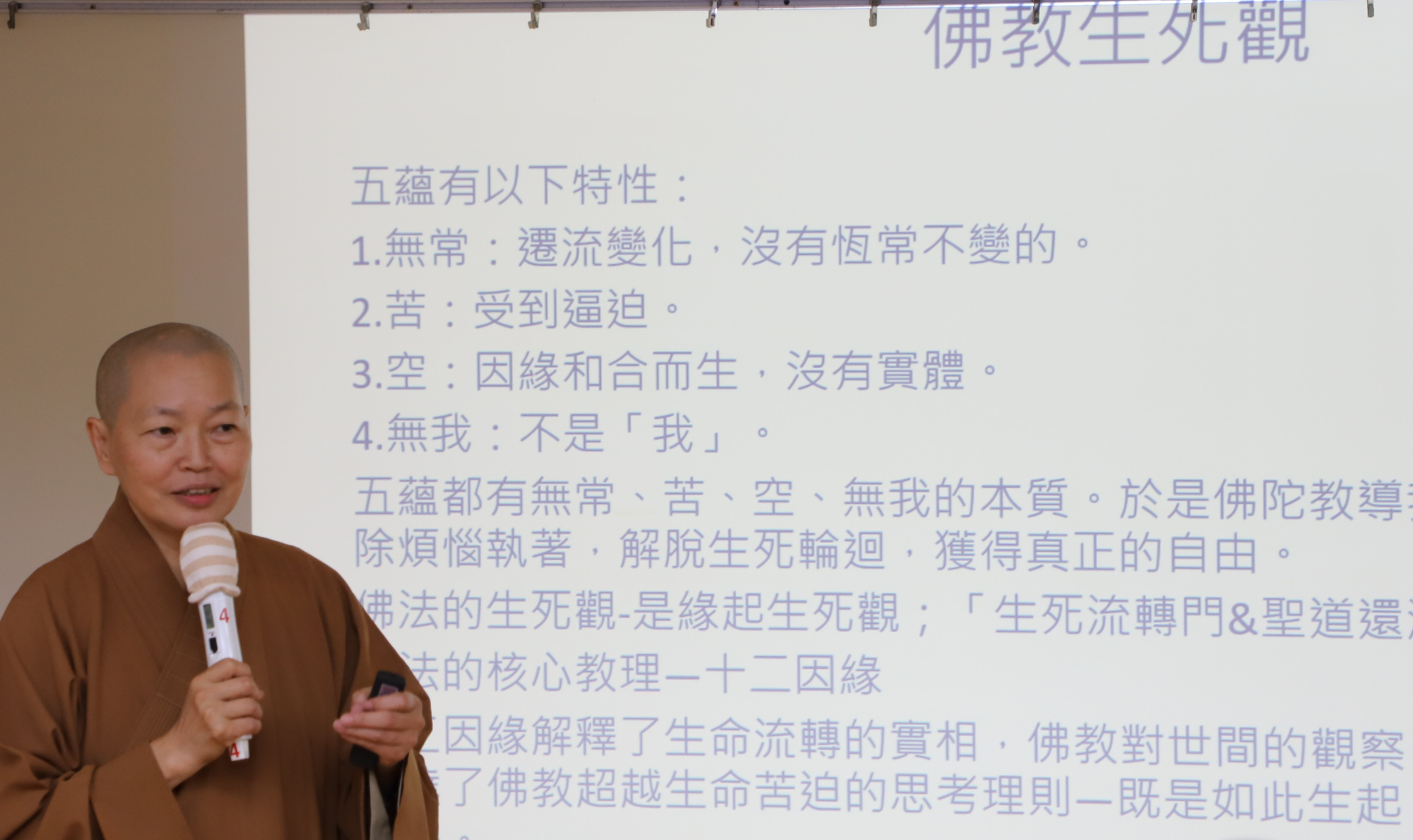

初階課程以深入淺出的方式,引導法師學員了解安寧緩和醫療的核心精神與實務。課程內容不僅涵蓋安寧療護的哲理、現況與展望,更著重於本土化靈性照顧模式的探討,讓學員們能認識到將佛法智慧與安寧照護實務相結合,以更貼近本土文化的方式,回應臨終病人及其家屬的靈性需求。

‧ 本土化靈性照顧:課程特別強調「本土化靈性照顧模式」,深入探討如何在台灣文化脈絡下,運用佛法智慧為末期病人提供適切的靈性關懷,讓學員們認識到靈性關懷不僅是宗教儀式,更關乎生命意義與價值的探索。

‧ 多元教學方式:除了《大病人》影片賞析,課程還包含案例討論、小組分享等多元教學方式,讓學員們從不同面向了解靈性關懷的內涵與實踐。透過影片賞析,學員們得以直觀感受末期病人的心路歷程,並反思如何在臨床情境中提供適切的關懷。

‧ 多領域師資:課程講師陣容堅強,涵蓋醫師、護理師、社工師、心理師、宗教師等不同領域的專業人士,提供學員全方位的視野與實務經驗分享。學員們表示,從不同專業角度的分享中,他們更能體會到靈性關懷在安寧療護中的重要性。

‧ 安寧療護相關法律與倫理:課程詳細介紹了安寧緩和醫療條例與病人自主權利法,讓學員們了解相關法律規範,在醫療決定中能依法行事,保障個人權益。

‧ 認識多元文化與本土化靈性照顧: 探討佛教、基督教、天主教與民間信仰等各自的生死觀、宗教禮儀與喪葬儀式,幫助學員們在面對不同信仰背景的病人時,能提供尊重、包容且適切的靈性關懷。

這些特色讓蓮花基金會的課程有別於坊間其他單位,更貼近臨床實務需求,幫助學員將所學知識轉化為實際行動,為末期病人及其家屬提供更完善的靈性關懷。

進階課程:強化實務操作與演練,邁向臨床服務之路

進階課程聚焦於實務操作與演練,旨在強化學員的專業能力,為成為靈性關懷人員奠定基礎。課程內容包括安寧靈性關懷人員的角色與團隊工作、工作倫理、志工資源、靈性評估與記錄、壓力調適與自我覺察、靈性資源的使用、處遇計畫的擬定與實施、溝通技巧、會談能力養成、臨床法門運用與個案研討等。

‧ 實務演練:課程特別注重實務演練,透過個案討論、紀錄撰寫等方式,讓學員們在模擬情境中練習靈性關懷的技巧,共同探討靈性關懷的挑戰與應對之道。

‧ 多元文化學習: 課程安排了在不同醫院服務的臨床佛教宗教師進行講授,協助學員們在學習中認識北、中、南不同地區病人樣態與需求的差異性。

‧ 臨床法門運用: 課程深入探討了六種臨床法門,如念佛、眾善、數息等,讓學員們了解如何在臨床情境中,適時地運用不同的法門,為病人提供心靈上的支持與慰藉。

學員們透過小組討論、桌上遊戲、個案分析等方式,深入學習靈性關懷的各項實務技能,並在專業的指導下,進行實際演練,有效提升專業能力。

本次課程是蓮花基金會培訓「靈性關懷人員」的重要階段。學員們在完成初階和進階課程共五十六小時後,將進入實習前面試,法師通過面試者得以進入安寧病房臨床實習十天(八○小時)。

當實習完成,再通過實習後甄審考試者,將獲頒「靈性關懷人員」證明,並有機會參與後續成為「臨床佛教宗教師」的臨床培訓十五週(六百小時),成為專業的「臨床佛教宗教師」,為末期病人及其家屬提供更完善的靈性關懷服務。

學員收穫滿滿,課程好評如潮

無論初階、進階課程,法師學員們都表示受益匪淺。他們認為課程內容豐富實用,師資陣容堅強,教學方式生動有趣,讓他們在輕鬆愉快的氛圍中學習,收穫滿滿。以下是部分學員的回饋—

‧再次感恩可以學習及感受人生病時,如何去認識醫學及治療,更擴展到生命價值的最終意義在哪裡。

‧感恩每位上課的老師,無私分享寶貴的經驗並給予我們鼓勵及肯定。

‧課程很好,如果能廣為推廣,必能對社會大眾有很大的幫助,也能減輕國家醫療負擔;正確認識死亡,也會更懂活著的意義。

‧從課程中得知現階段所有人努力方向,及政府對末期病人和老人長照政策有更深入的了解。

所屬出版品

生命季刊177期