【專題企畫】

失智者的善生.善終路徑之探討

企畫:編輯部;演講整理:吳秋瓊、吳立萍、趙阡宇;攝影:小顏

高醫大學醫學系助理教授

高醫家庭醫學科/老年醫學科/臨床教育訓練部主治醫師

台灣老年學暨老年醫學會理事

引言人:莊榮彬

范姜皮膚科診所居家醫療醫師

蓮花基金會董事

台灣安寧照顧協會監事

我在台大擔任住院醫師時,受到台灣安寧醫療推手、蓮花基金會榮譽董事長陳榮基教授的影響,也走向安寧之路。後來,我申請台北榮總家醫科的推薦函,也是陳教授寫的。

在我讀醫學院期間爺爺出家,後來他罹患失智症,晚年逐漸失能,也促使我決心投入失智安寧及後續照顧的相關研究及推動。所以,陳教授和爺爺都是對我影響深遠至關重要的人。

前台大緩和醫療科主任蔡兆勳教授曾說,失智症是漫長的告別。在逐漸失能的漫長過程中,何時啟動安寧醫療,以及如何才能善終?是身處在超高齡社會的我們必須深思的議題。

為什麼失智者無法善終?

超高齡社會反映的問題,除了人口老化,最嚴峻的是,醫療制度及行為是否能承受。根據統計,台灣人在生命最後三年的住院醫藥花費比重世界最高。面對高齡海嘯,很多人想到的解方是安寧療護。

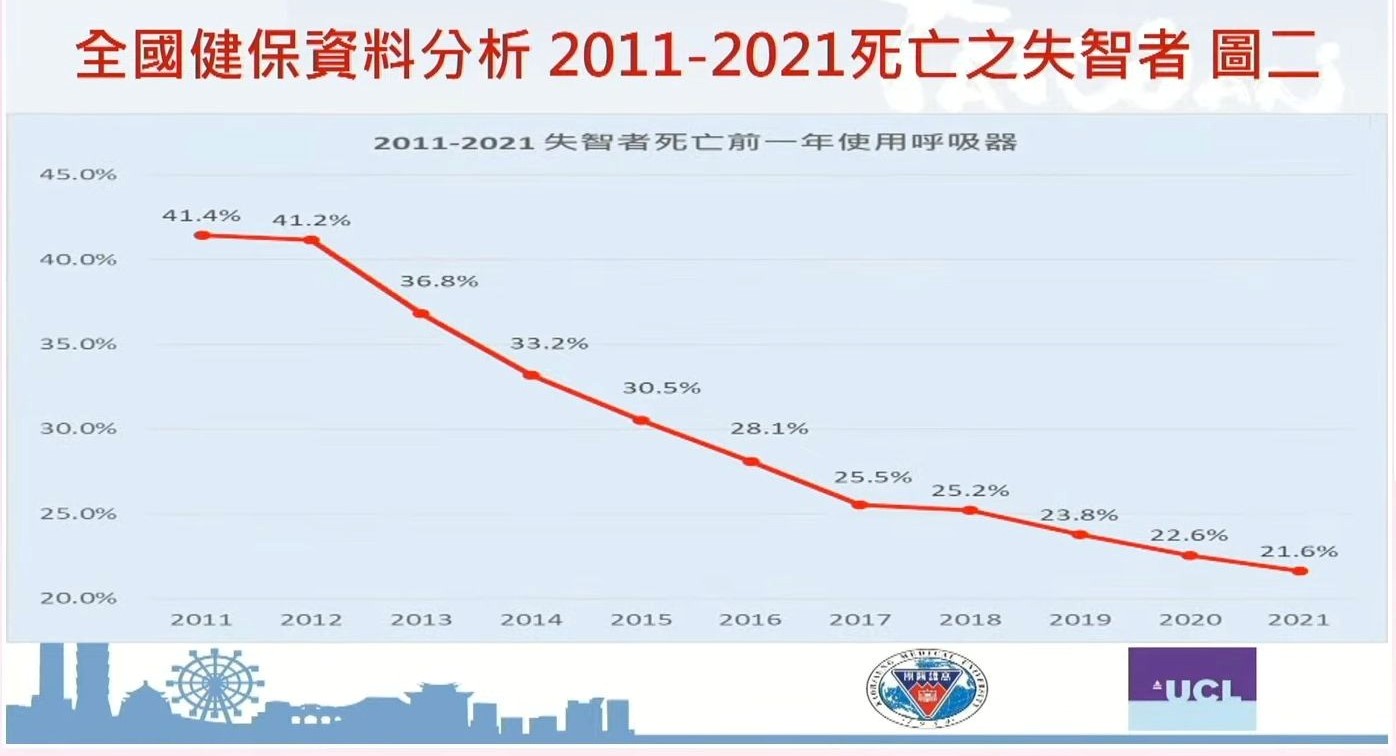

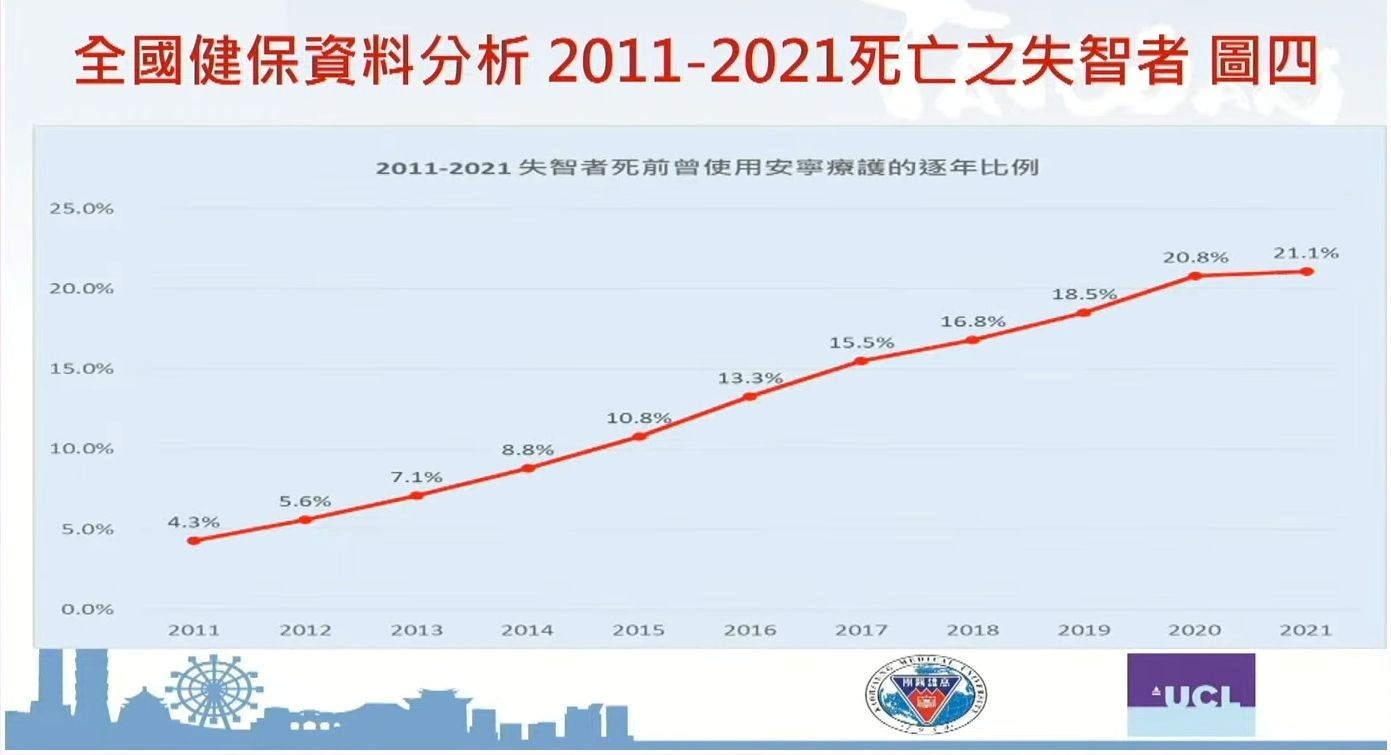

然而,自2009年失智症納入安寧健保給付後,失智症患者接受安寧療護的比率非常低。根據我2010年的研究調查,國內失智症患者使用呼吸器和CPR(心肺復甦術)的機率是癌症患者的三到四倍。台灣的安寧療護品質評比世界第三名、亞洲第一名,但實際情況是,在台灣很多失智者沒辦法善終,為什麼會這樣?

探究其原因,失智症病程長達七到十年,身體各器官的機能是逐漸衰退,導致醫師對於病人的生命存活期很難預測;還有醫療的不確定性,比如遇到危急時要不要插管?也許急救只是暫時的權宜之計,拚一下或許有可能度過危險期,但也不能無限制一直急救下去反成無效醫療。

到底要踩剎車,還是加油門?這兩者之間的拿捏真的是「行路難」。所以,家屬通常是等到最後一刻,才會決定要不要安寧療護,但往往啟動時間太晚而無法讓病人善終。

啟動ACP的最好時機

一般人在健康的時候,不太會認真思考要不要做ACP(預立醫療照護諮商),所以我們往病程的前端找解方,國人對於安寧療護的觀念要改變。如同蔡兆勳教授常說,安寧療護不是要放棄治療,而是怎麼善生的醫療。

ACP讓每個人可以表達生命晚期願意接受的醫療照護選項,呈現的是生命的價值觀。更要跳脫一旦接受緩和醫療就是進入生命末期的想法,而是把緩和醫療放到前段,當被診斷有重大疾病之後就啟動,同時導入「限時醫療嘗試」,也就是治癒性的維生醫療與緩和醫療同步,這其實在《病主法》裡就有明定的選項。失智症患者常被排除在ACP 的對象之外,其實當遇到醫療的不確定情況時,就是啟動ACP的最好時機。

ACP不是只能在門診諮商,英國伊麗莎白女王就是典型的範例。她的「倫敦橋行動」,最初制定於上世紀六○年代,每年都會重新評估並進行演習;詳細交代去世前後,王室成員及首相、政府官員該如何行動。我們的出生不能選擇,但善終可以努力,女王的觀念值得借鏡學習。

2015到2016年,我參與台灣第一本《失智症安寧緩和醫療照護指引》的主編。由陳榮基教授號召,集合各相關學會的專家共同編纂,再與失智症協會共同推廣。這本指引的內容大要,指出將病人的存活預估轉為照護需求評估,並根據照護需求提供不同階段的服務。

最基礎的階段每個人都可以做到,就是向身邊親友推廣ACP的重要性;中間階段是已有症狀的病人,由原本的醫療團隊進行症狀控制(長照);最高階段則是有較複雜的醫療需求,必須轉給安寧專科團隊。分階段的做法或許能稍稍緩解專科醫師人力不足的問題。

推動在宅醫療

以善終的觀點來說,末期病人最終可以居家醫療、在宅往生,是最好的狀態。我之前在奇美醫院服務時,做了很多失智症患者居家安寧個案,在當時2013年個案數是全國的六分之一。但這還不夠,我針對2017到2021年接受緩和醫療的失智者統計進行分析,發現其中有八成是在醫院安寧共照,僅有三成是居家安寧,我們期待可以有更多人居家安寧。

根據一項已開發國家生命末期照顧品質的研究統計,「死亡地點」被列為評鑑重要指標。從2009到2019年,在醫院與在宅死亡人數大約各占一半,其中荷蘭在醫院死亡人數僅兩成,日韓在醫院死亡人數達七成。

根據台灣全國健保資料統計,台灣使用居家醫療的失智者,2021年在宅死亡人數約44.6%左右。從數據上來看,台灣應該算不錯,然而其中有必須深思的地方。

因為華人有留一口氣在家往生的習俗,所以,我將條件限縮,必須在死亡前三天都沒有住院才算在宅死亡,然後重新計算結果,在醫院及在宅死亡的人數其實差不多。可是,考慮文化因素之後,就發現居家醫療明顯增加了在宅死亡的機會。

前幾年我到英國進修,遇上2020年新冠疫情最嚴峻的時候,英國封城防止病毒擴散,當時大家都認為居家醫療是避免去醫院就診的最好方法。台灣要推動居家醫療,前提是要改變制度。

政府在2016年就已推出「全民健康保險居家醫療照護整合計畫」,對於行動不便, 無法外出就醫的病患,經過照護團隊評估收案後,依病患實際醫療需要,提供到宅訪視及居家醫療等服務。新制的推動,增加了10%接受安寧療護,同時減少16%使用維生醫療,也比新制之前多了2.5倍在家往生的機會。整體花費也降低。

2022年,更進一步修正健保失智安寧的收案條件,以照顧需求為主,當居家照護或一般支持性醫療照護無法再提升病人生活品質時,即可轉介失智居家安寧。

2024年7月,政府推出「在宅急症照護(HaH)試辦計畫」。我們也使用遠距測量儀器設備等診斷工具,協助進行遠距科技監測醫療實驗,證實在控制病人引發肺炎及泌尿道感染等風險上,跟住院的情況差不多,補足了台灣居家醫療的最後一塊拼圖。

生命能否身心靈平安,永遠是我們要追求的核心。從一開始做個人化的ACP,搭配量身訂作的照顧模式,就是緩和醫療的精神和實踐。透過動態目標的調整,加上政府的支援,以及所有專家學者推動的社會教育,我們就有辦法面對高齡海嘯。

所屬出版品

生命季刊179期