【專題企畫】

靈性實踐力

專題企畫/編輯部 採訪撰文/吳立萍

五十歲之後,會漸漸感受到身心的衰退、脆弱與限制,對生命或生活開始有許多的感慨、懊惱、遺憾與危機感,甚至質問存在價值與意義為何,也就是對生命本質的靈魂追問。

這些屬於靈性本質的課題,也是活躍老化的關鍵因素,靈性又如何在生活中具體實現?

接納限制,決定面對的態度

「靈性,指的是人具有超越身心限制的精神本質,這個自我超越性的本質可以帶來生命動力,特別是身心被卡住、受限時尤顯重要。」吳信如老師認為,就個人而言,靈性實踐力或靈性照顧,就是照顧好這個本質,從另一個角度看待生命,覺察自己有超越的力量,讓本質得以發揮,就能看見一個更開闊完整的生命。

吳信如強調,靈性發展或實踐的前提是——接納生命的限制,才能發揮潛力,例如生病不是我們想要的,但它就像命運般來了,無法掌控或選擇,但我們可以決定面對它的態度,選擇接納它,然後賦予它意義;而不是被限制卡住、自我內耗,不斷問「為什麼?」

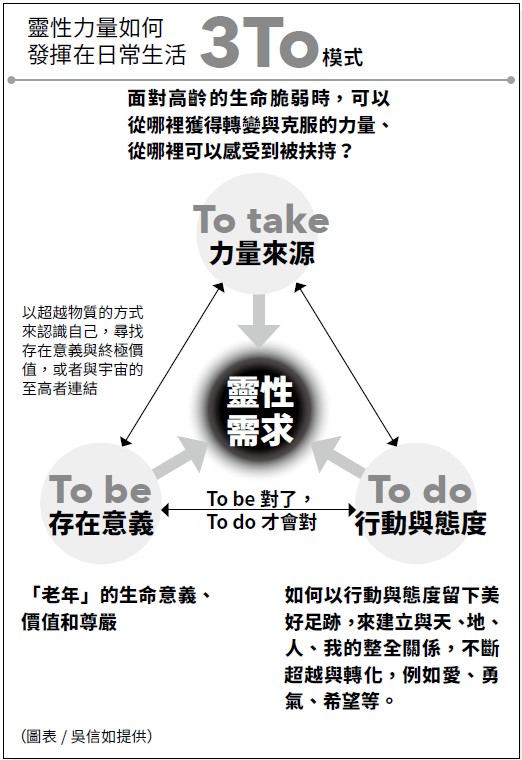

那麼靈性本質在生命中或生活中如何具體實現?吳信如以靈性需求為核心,提出「三To」架構模式——To be(存在意義)、To do(行動與態度)、To take(力量來源),這三大領域彼此互相關聯,To be對了,To do 才會對,此架構模式(如下圖)適用於任何階段、任何議題的靈性需求,故可將這個模式運用在中高齡身上。

我的存在意義,找尋自我尊嚴

當遭遇生命的限制或脆弱時,如病痛、孤單、親人生離死別等,如何賦予限制一個意義?

吳信如引用意義治療大師法蘭克的理論提出,要找到生命意義,可以透過三種價值的實現:第一,打造世界,我能貢獻或影響什麼;第二,透過感受與經驗世界,感受世界的美與愛;第三,承擔世界,透過接受苦痛的態度,接受生命的限制。她以自己帶領過的社區案例說明——

一位先生已過世的八十歲阿嬤,經常抱怨自己很苦、很孤單,年輕時含辛茹苦把孩子帶大,讓他們受高等教育;如今年紀老了,孩子都在國外, 不在身邊, 生命沒有意義……

我問,「如果時光倒流三十年,能重新選擇,不讓他們受好教育、出國留學,而是留在您身邊,您願意嗎?」結果阿嬤思索一下,很肯定的說,還是會栽培孩子、給予最好教育。

「孩子們都有所成就,這是您給孩子最大的禮物,我覺得您很了不起,其實您不是受害者,而是身為母親的承擔者,受苦不是沒有意義的。」

阿嬤想一想,也覺得自己很了不起,豁然開朗,「既然孩子們都好,我自己也要好好活,讓孩子還有機會叫聲媽媽……」

在社區課堂上, 吳信如通常會說,尊嚴,不是跟別人要來的,而是自己活出來的;然而,如果活出被嫌棄的嫌, 卻要別人尊敬, 這樣就很痛苦了。中高齡如何活出尊嚴?首先,要自己肯定自己,然後看到自己要活出什麼樣的生命意義,最後怎麼做才能世代共好……

那麼台下的聽眾如何反應呢?她以一位阿伯為例說明——

有次一位阿伯舉手說,「老師,你說的那些都沒有用啦,因為不管我怎麼做,孩子就是不聽話、不聽話、不聽話,我說東,他就往西……」

我問,「您要孩子聽話,是您的需要,還是孩子的需要?」阿伯愣住了,想了很久才說,「好像是我自己的需要。」於是,我引導阿伯思考,為什麼會需要孩子聽話?阿伯說,「自從退休以後,就很害怕在家裡沒有地位,孩子不尊重我了!」

原來阿伯害怕自己在家裡沒有價值,「如果需要孩子的尊重,是用聽話嗎?這事不能強求,想想有沒有別的方法。」

兩個星期後,阿伯跑來找我,「老師,這兩個星期是我退休以來最輕鬆的日子,因為我都沒有在想孩子要不要聽話的事,而是想怎麼活出尊嚴,讓孩子尊敬。」

「一般家人不太有辦法這樣引導提問,可以到提供相關課程的社區據點,中高齡者會比較願意說出來。」吳信如表示,他們扮演的是心理空間的角色,讓大家的心有一個地方可以安頓,有機會慢慢面對問題,思考可以怎麼改變。

生命回顧,接納和新生

生命回顧, 可以協助中高齡更有意識的詮釋過去的經驗,尤其是一些未竟之事、未解決的衝突或遺憾。雖然無法改變過去,但可以改變自己的心態,以新的視角看待,學習與過去和好,接納自己,才能獲得新生。

吳信如表示, 實務上可以從四個面向回顧過去——成功、失敗、遺憾與傷口。首先她會引導思考,生命中最重要、最幸福的時刻是什麼?一起努力、要感謝的人是誰?可能有被犧牲的人,要不要跟他道歉?最後再引導出各個議題裡的遺憾是什麼,因為遺憾的背後往往有個渴望,是需要被看見與理解的。

有一個阿嬤說,這輩子最大的遺憾是——沒有當老師,因為她是一個喜歡分享想法的人。

阿嬤回憶,她就讀師範學校,畢業後要當老師;可是父母親卻覺得女子不要工作,急著讓她嫁給一位企業家。婚後,她生了五個小孩,幾乎一手養育孩子長大,因為先生外遇不斷,讓她疲於應付。

最後我回應,「您把五個孩子教育得很好,早已當老師了!現在其實有很多機會,如可以到教會或學校當說故事志工……」

吳信如表示,其實在阿嬤的生命過程,已接觸「當老師」的渴望,只是沒有以她想要的形式呈現。如果無法實現這個渴望,可用心理學的「哀悼」觀念來看,要接納遺憾,再思考是否可以透過其他方式來實現。

放手,才能讓生命流動

人從小就努力追求「擁有」,如財富、權力、地位、情感、健康等;然而,來到中高齡階段,這些擁有不得不開始「放手」了。

放手,指的是放掉想要的執念,放手不是放棄,也不是什麼都不要,而是不要依賴某些人事物而活,適時放掉一些,接受人的有限,不被過去的執念綁住,向他人開放,願意讓自己有所選擇之後,生命才能流動。

吳信如舉例,如小朋友把手伸進窄口瓶抓糖果,抓得太滿,手卡在瓶口出不來;其實只要放掉幾顆,手就可以伸出來了。用這個觀念來看中高齡最不易放手的財產也是一樣,財產不是用來綁架自己,而是要思考財產能帶來什麼功能。

透過引導提問, 她發現很多人不放手財產是因為缺乏安全感。此外,也容易被健康問題綁住,很多東西都不敢吃,都還沒有生病,就擔心生病……其實背後原因是對死亡的恐懼。

吳信如會引導大家思考生命中無法放下的人事物,在高齡時特別是:健康、人際、財產、權力與角色,看看這些事物如何影響自己,以及分析找出背後隱藏的渴望,從前意識(Preconscious)的枷鎖釋放出來,學會放手,並給空出手後一個新的任務,所謂放手去做,「放手」才能「去做」。因為這些所有的放不下,會讓生命卡在某一個點上來來回回,一直內耗,讓人不快樂。

吳信如老師表示,每一個人都具有超越性的靈性本質,接受生命的有限與脆弱,找到生命意義,學會與過去和好與放手,才能讓生命流動,繼續往前走,展開精采的下一階段人生。

所屬出版品

生命季刊180期