【生存美學】

用藝術為安寧療護留下光與愛

文 許禮安醫師(高雄市張啟華文化藝術基金會執行長)

圖 張啟華文化藝術基金會提供

全國安寧療護繪畫比賽憶恩師

二○○六年,我舉辦第一屆「全國安寧療護繪畫比賽」,恩師余德慧教授鼓勵我說:「安寧療護結合藝術創作,叫做生存美學,這會是未來的趨勢!」我緊抓這句話,藉由「高雄市張啓華文化藝術基金會」的支持,持續舉辦到第十四屆( 二○一九年)。之後因經費拮据決定停辦,接著「新冠肺炎」疫情便來了。

二○○八年,我因病返鄉高雄休養,同年二月接下「張啓華文化藝術基金會」執行長一職。我深感過去從事安寧療護服務時,常見多數末期病人和家屬的心情是:「驚慌失措、手足無措、手忙腳亂、六神無主」,彷彿「熱鍋上的螞蟻」、「無頭蒼蠅」,我認為應該將戰線前移,向健康的社會大眾進行宣導。

有人問我:「這是給末期病人參加的嗎?」我回答:「只給末期病人參加,我怕他們來不及領獎!」一般人覺得「末期」是別人家的事,我在安寧療護演講時會提醒大家:「就算你是醫護人員,現在的身分都只是暫時借用!我們真正的身分是:有一天會成為家屬,親人會末期,最終我們也會成為末期病人,將來一定會需要安寧療護。」若能在健康時未雨綢繆,末期時便不至於措手不及。

行動美術館讓生死教育不著痕跡

我不希望頒獎典禮結束後,得獎畫作就被收進倉庫。自第三屆起,除了舉辦「全國安寧療護繪畫比賽」,也推動「安寧療護行動美術館」, 將得獎畫作到處巡迴展覽,希望起到連鎖反應。十四屆比賽、四屆「本土生命繪本創作徵選」及後來合併插畫組的得獎畫作, 全盛時期曾同時於二十個場地展出。至二○一九年底,「安寧療護行動美術館」歷經十二年,共展出五百場,展場遍及全台灣。

我視「安寧療護行動美術館」為「不著痕跡的生死教育」!演講或研習多數人見到「安寧療護」主題往往裹足不前,「行動美術館」則以畫作為媒,人們先欣賞精采畫作,再看到說明文字而潛移默化,或被迫面對自身必然的將來。

我曾自豪地說:若繼續發展,有可能打敗「高雄市立美術館」,它只有一個館,我們卻可在二十個場地同步展出,每年累積更多得獎畫作, 展覽與影響層面也不斷成長。可惜疫情來襲,直到去年七月於高雄「科工館」舉辦第五○一場, 為此計畫劃下句點。

用本土生命繪本進行生死教育

我學過「藝術治療」,明白藝術創作本身即具療癒效果,藝術擁有超越語言文字的療癒力量。在歐美,「藝術治療」已被納入正式心理治療範疇。基金會雖非醫療機構,無法從事治療工作, 但我身為家醫科與安寧緩和醫學專科醫師,秉持「預防重於治療」的理念。基金會初期培訓繪本老師,用繪本和孩子談論死亡議題,四年間於高雄縣市共舉辦了三百場繪本講座。

我們發現坊間難以找到本土文化的繪本,外國創作者無法描繪如「孟婆湯」、「奈何橋」等在地意象。如今是圖像與影像的時代,所謂「有圖有真相」。二○○九年「八八水災」後,我們舉辦「本土生命繪本創作徵選」,第二屆增加動畫徵件,至二○一二年共辦理四屆,同時培訓繪本志工,至災區六龜的新發與龍興國小,以繪本陪伴孩子三年。繪本志工興奮分享:「原本老師在教室後批改作業,後來也停下手邊工作,整堂課專注聽我們講繪本。」我說:「這表示你們成功了!」

廣告說:「想像力就是你的超能力!」繪本不只是孩子的圖畫書,透過圖像與故事,能產生對生命的理解與心靈療癒。

我在高雄醫學大學開設「生死學與生命關懷」通識課程,至今已開設十七個學期。我深知:死亡觀的建立約在六至十二歲,即國小階段,正適合用繪本作為啟蒙媒介。

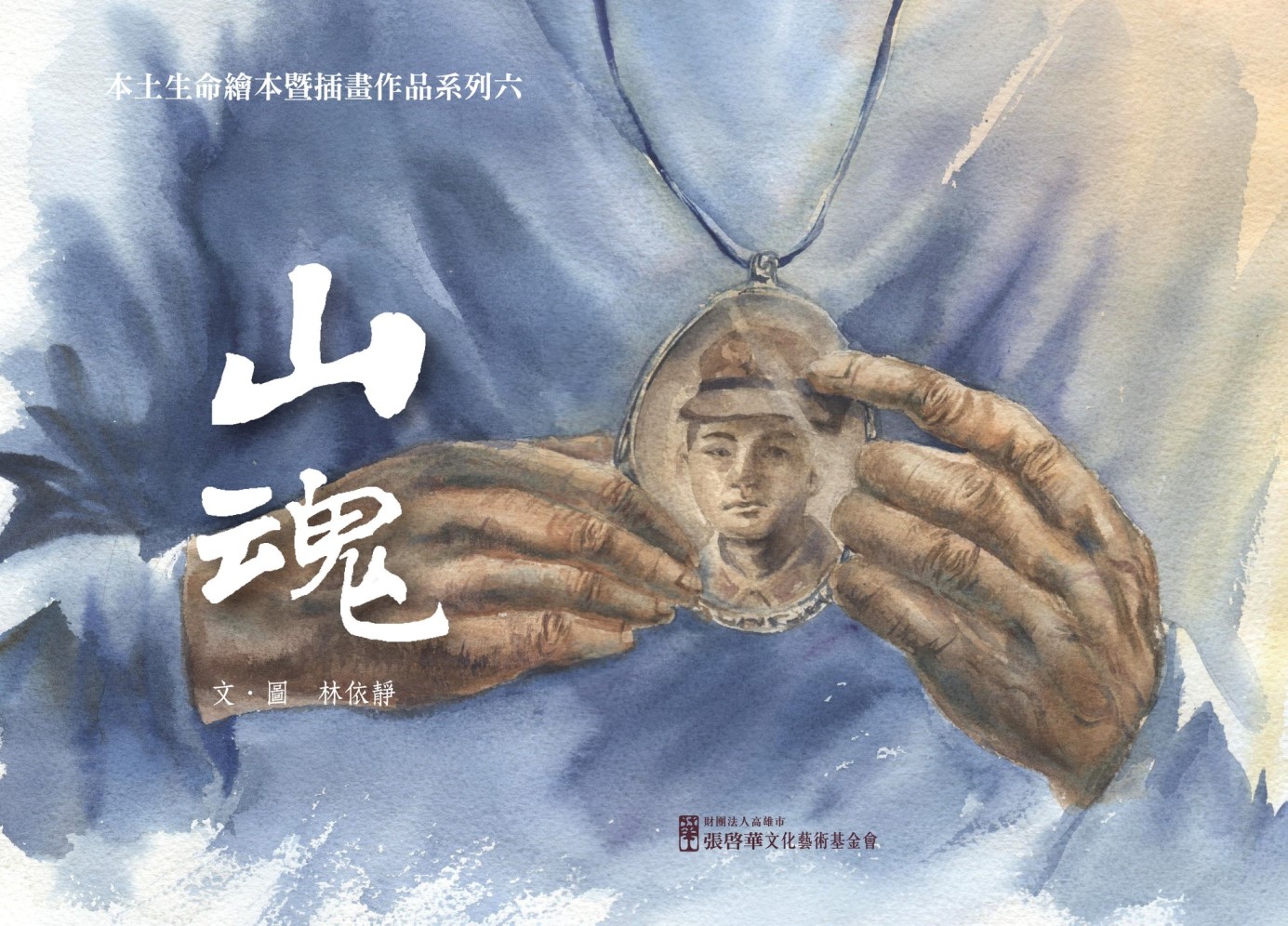

結合動畫、故事影片讓本土生命繪本更生動

為了擴大推廣效益,張啓華基金會自二○一七年起向高雄市文化局申請補助,用於「本土生命繪本」印刷費。每四個月一期的計畫案,我們連續七期獲得補助,經費雖不多,目的是推廣宣導。目前已出版七本繪本:《阿公打暗號》、《今生與來世之間》、《再見,環環!》、《紅豆牛奶冰棒》、《生之鑰》、《山魂》與《禮物, 給我愛的你》。

每本繪本皆附上導讀文章,封底提供QR code,掃描可上網觀賞動畫和志工說故事, 《阿公打暗號》更有話劇與廣播劇。演講現場亦提供一套七本義賣,售價三百元,所得作為基金會推廣經費。若家長講繪本有困難,可播放動畫或故事影片給孩子觀賞,提升使用率。我演講「本土繪本與生死教育」時,也會播放動畫版本。

安寧療護因藝術而更美好

行醫三十四年,今年暑假即將是我投入安寧療護的第三十年。臨床發現: 年長病人往往難以表達情緒,常以模糊的身體症狀如頭暈、腰痠背痛等,來暗示心情。我認為:藝術創作與欣賞,能超越語言文字進行情感的表達與接納。孩子從圖像「繪本」認識世界,進而過渡至文字書,而圖畫書與文字書之間還有「橋梁書」作為媒介。繪本有類無字純圖畫書,看圖說故事可能看出和別人不同的故事。

繪本是充滿想像力的世界,我小時候看漫畫被禁止,只能偷偷地看。後來有了兒子,我購買繪本與漫畫,先自己看,再唸給他聽。他還不會說話時,我便每晚講繪本給他聽,這是溫暖的親子陪伴時光。如今他已上大學,可能已不記得故事內容,但應仍記得爸爸曾抱著他講繪本的時光。我認為:「美育」應培養孩子欣賞美好事物,而非將藝術創作作為評分比較的依據。安寧療護強調「尊重自主權與個別差異」,每個人活在世上有獨特風格和美感,無法區分高下。

我常說:「安寧療護最迷人的地方,就在於沒有標準答案,因為標準答案是在病人身上。」美好事物應該能讓健康者和臨終者得到不同體驗, 對末期病人和家屬同樣有用,雖是不同的有用。「藝術創作」能為臨終者帶來什麼?「清風明月」能為健康者帶來什麼?答案因人而異,隨著個人生命經驗累積,有不同感受和領悟。如果不提供繪本故事和藝術欣賞,末期病人可能像「烏雲蔽日」,沒機會引發內心悸動,失去生命最後時光獲得心靈療癒的各種可能。

所屬出版品

生命季刊181期