【開卷有益】

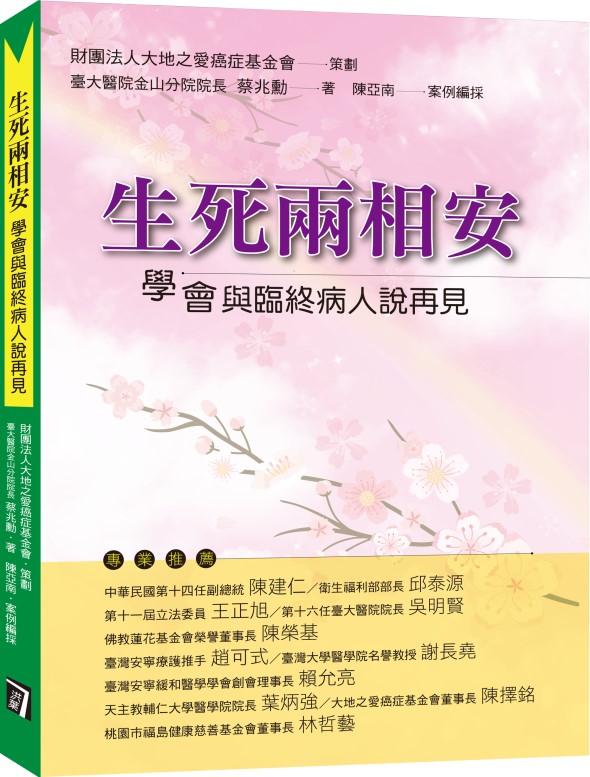

生死兩相安 學會與臨終病人說再見

文 摘自《生死兩相安》

作者 蔡兆勳

極盡延長生命的醫療處置對末期病人有幫助嗎?

不是「可不可以」,而是「恰當與否」

加護病房常見的景象是病人必須靠呼吸器呼吸,用鼻胃管灌食、雙手受到束縛、小便靠導尿管,以及意識不清……等。大家都知道醫學的進步讓我們有十分精良的醫療設備來照顧生命垂危的人,但這套設備如果可以讓病人恢復健康,走出醫院回到家庭及社會繼續發揮功能,我們將十分欣慰,但是這套先進的醫療設備,如果使用在一位生命跡象垂危、不可逆轉的末期病人身上,可能需要仔細衡量是否適當?

相對地,我們有一位老太太,雖然虛弱但沒有身體上的痛苦,在家生活有家人的陪伴,還有醫護人員的訪視關心,只要病人有需要,隨時能與醫療人員聯繫。我們認為這樣的生活方式對末期病人才是一種適當的醫療照顧,也是我們要嚴肅面對的問題。

對於極盡延長生命的醫療處置,對末期病人不是「可不可以」的問題,而是「恰當與否」的問題;我們要考慮這樣的醫療照顧是否確實能延長病人的生命?還是只能延長病人的生命跡象?抑或只是延長病人的死亡過程?甚至是會縮短病人的生命呢?

緩和醫療不只是延命,更是善終

近年來已經有諸多研究證據顯示,原本的抗癌治療若再加上緩和醫療,把病人照顧好,讓病人享有好的生活品質,病人的生命期會比較長;反之,若給予極盡延長生命的醫療處置,可能會使病人隨時處於驚慌之中,宛如驚弓之鳥,例如我們給病人很多的醫療處置,如:抽血、打針或放引流導管等,這些都會讓一般人感到害怕, 更遑論是身心已虛弱不堪的末期病人,而且這些處置不見得都對末期病人有幫助, 我們更應仔細評估其適當性。

所以,安寧緩和醫療不是不救病人,只是救的方向不一樣,要救的是生活的內容、生活的品質以及善終。

作者:蔡兆勳

定價:260 元

出版者:洪葉文化

討論死亡是我們文化的禁忌,因此安寧緩和醫療幾乎被視為洪水猛獸,更是負面、消極及放棄的代名詞。

為了破除這個迷思,作者先詳細介紹安寧緩和醫療的基本概念,期待能釐清大家對安寧緩和醫療的誤解。

案例故事

曾經有一位末期病人的女兒因為有照顧過自己罹患血癌過世兒子的經驗,相當瞭解如何調整末期病人的照顧內容,因此在照顧癌末的父親時,非常細心地瞭解父親的需要,也與父親討論到臨終時是否要做心肺復甦術的問題。她父親說:「再救我二次就好,如果救不起來,就別救了!」我聽了女兒這樣說,我請她跟父親解釋清楚,不是不救!我以腳踏車為例:如果一輛腳踏車壞了,何時必須修理?何時不適合修理?如果只是車鍊脫軌了,當然要修理,只要把車鍊裝上軌道就能繼續使用;但如果是車子的主結構體斷了,剎車也磨損了,輪胎也爆了時,這時就應該要審慎評估是否再買一輛新車較為適當。

末期病人的狀況因為多重器官功能衰竭,當其生命跡象衰微時,心肺復甦術也無法挽回,只是讓病人徒增痛苦,不得善終,所以不是放棄,而是不適合施行心肺復甦術。

所屬出版品

生命季刊181期