【活動報導】

第十六屆亞太安寧療護會議側寫

文 演禪法師

每兩年舉辦一次的「亞太安寧療護會議」(Asian Palliative

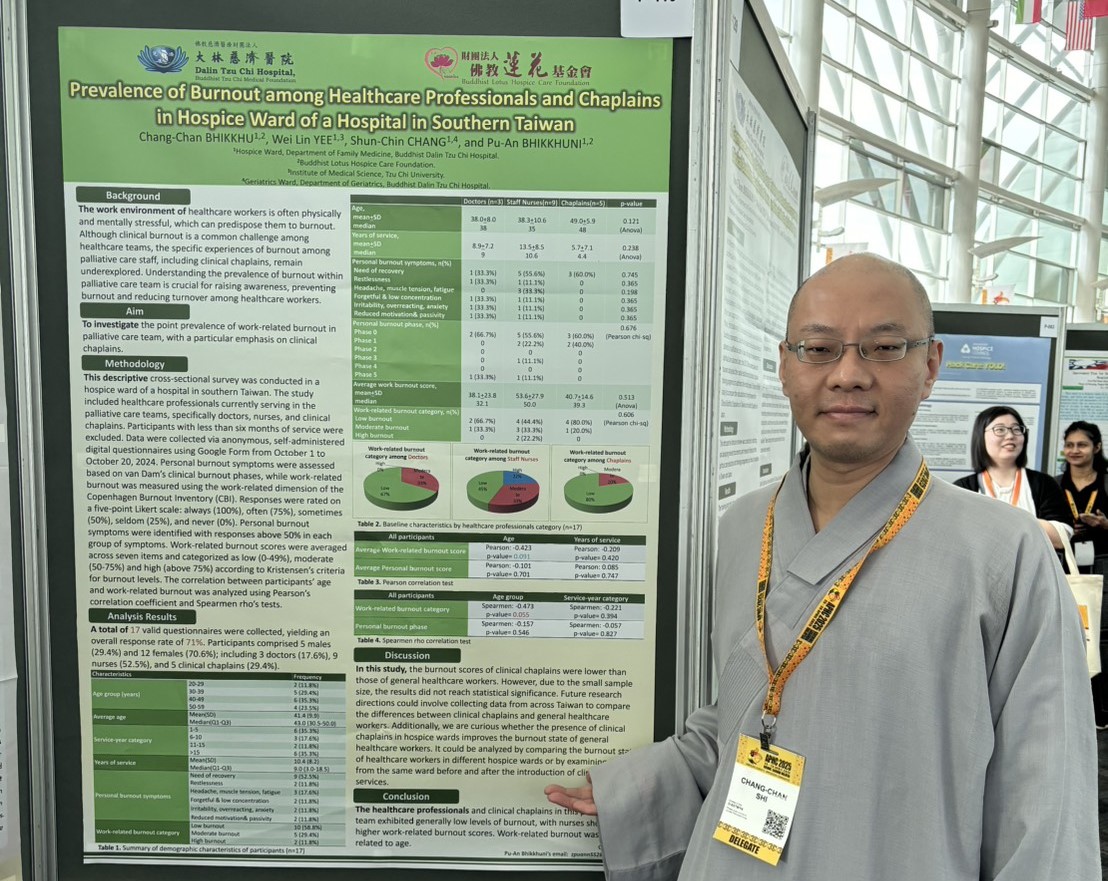

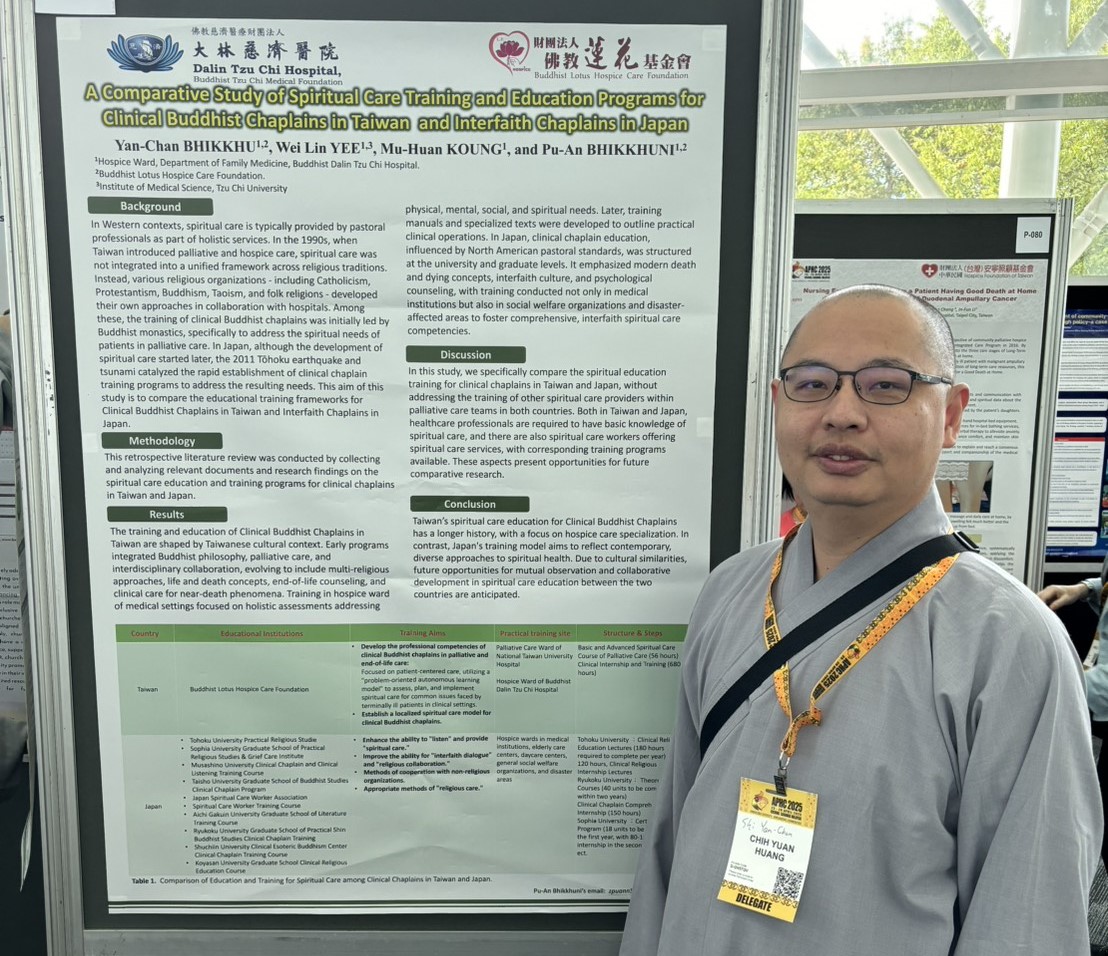

& Hospice Conference),今年於四月二十三日至二十六日在馬來西亞古晉盛大舉行。筆者以「台灣與日本臨床宗教師在靈性照顧教育訓練課程之比較」為題,投稿學術海報並獲大會錄取,因而親赴現場參與此次盛會。

大會以「擁抱多元、賦能社區」(Embracing Diversity,Empowering Communities)為主軸,為期四天的議程中,首日為大會前研討會,共設有八場專題會議,隨後三天的主會議則安排了七場全體大會及二十八場涵蓋安寧緩和醫療各面向,包括身體、心理、社會與靈性議題的分場討論。

此次會議吸引來自全球三十個國家的一千兩百多位與會者,包括學者、政策制定者、臨床實務工作者與非政府組織代表,齊聚一堂,共同關注並推動安寧療護於亞太地區的發展。

亞太安寧發展現況與研討

本屆會議聚焦於以下核心主題: 預立醫療照護計畫、文化多樣性與全球人道主義危機、亞太地區如何因應全球安寧療護的發展趨勢, 以及慈悲社區的推動與倡議。鑒於世界衛生組織(WHO)強調安寧療護應納入「全民健康覆蓋」(Universal Health Coverage)體系之中,故在此次會議中,特別由西班牙納瓦拉大學(Universidad de Navarra)團隊代表WHO,針對亞太地區安寧療護現況發表《2025 年亞太地區安寧療護圖表集》(APNH Atlas of Palliative Care in the Asia Pacific Regions2025),藉由研究與數據,提供各國具體且具參考價值的發展方向。

預立醫療照護諮商(ACP)為本屆會議首場主題論壇的焦點之一。美國西奈山醫療中心緩和醫療病房主任Sean Morrison 教授與日本聖隸三方原醫院森雅紀教授(Masanori Mori)應邀出席,分享國際間對ACP 的最新研究與臨床應用。

Morrison 教授指出,ACP 雖具前瞻性價值,但實務應用仍存挑戰。他提醒,病人所簽署的預立文件往往無法完全對應未來實際病況,若缺乏彈性與臨床判斷, 恐衍生醫療爭議甚至傷害。他呼籲醫療團隊應持續反思並深化對ACP 的理解與實踐。

森雅紀教授則從跨國研究出發,分析亞洲各國因文化與政策差異對ACP 的推動影響。他強調,ACP 應被視為一項動態的溝通歷程,而非靜態文件,呼籲醫療團隊應依據文化脈絡與臨床需求調整照護模式,以真正滿足病人與家屬的期待。

由於安寧療護與文化及社會脈絡有深刻的連結,因此不管東西方專家學者皆強調預立醫療諮商必須在各自脈絡下才能發展出適合的模式。

安寧緩和與人道關懷

會議最後一天,Coghlan 博士深入探討戰爭如何影響就醫權,並進一步剝奪安寧療護的實踐空間。

也讓作者想到日本醫師岡部健的觀點,指出現代社會中宗教與死亡對話的缺席,使得臨終者缺乏精神引導與慰藉,突顯靈性照顧的重要性,也間接指出說明過度專業與日益狹隘的思考框架了人類對死亡的認知。最後博士以加薩地區為例,揭示戰亂地區人民如何在缺乏資源與保障的情況下,堅持安寧療護精神。

靈性照顧:台灣經驗可望啟發亞洲模式

在為期四天的研討會中,僅約二十篇與靈性議題相關。筆者在現場與多位關注靈性照顧的國際學者互動後發現,亞洲地區受限於宗教多元與制度尚未成熟, 對靈性照顧的學術研究與政策規劃仍屬起步階段。相較之下,北美地區已建立由受訓牧靈人員與臨床宗教師提供專業靈性照顧的體系,歐洲亦設有專責諮詢小組推動該領域發展。

值得一提的是,台灣臨床佛教宗教師在第一線實務中累積豐富經驗,逐步發展出因應在地文化與病人需求的靈性照顧模式。未來若能系統整理並推廣至國際舞台,將有助促進亞洲區域在該領域的整體發展與研究深化。

所屬出版品

生命季刊181期