【靈性陪伴】

慈悲臨終關懷的修行之路

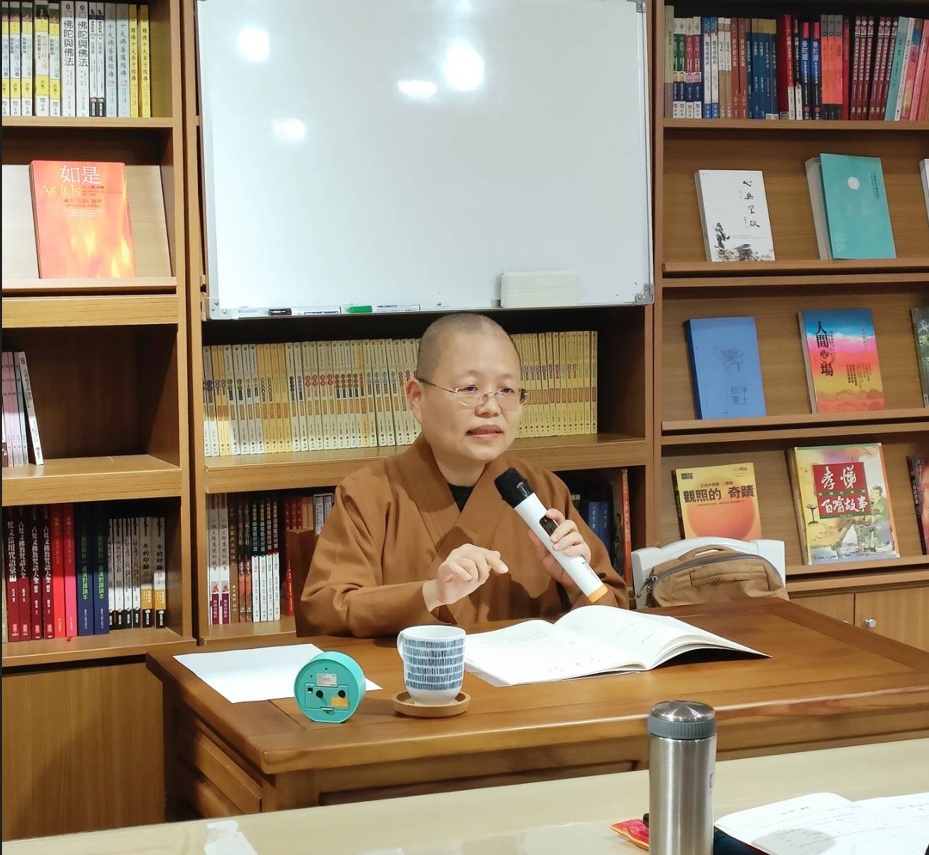

文 空行法師 圖 空行法師提供

走進安寧療護的領域,對我來說並非偶然,而是一段因緣的展開。回顧至今二十餘年的歷程,每一步都像是引領我在生命的無常裡,學習慈悲與智慧。

初識安寧 因緣的開端

民國八十六年十一月,受蓮花基金會黃鳳英執行長邀請,我榮幸擔任該會在北榮醫院首次臨終關懷座談會的講師,分享西藏佛法中關於臨終關懷的觀念與實踐。在座談會中我亦聆聽趙可式博士的演講,從她的專業分享裡,認識了「安寧療護」的核心精神。翌年,再次受邀至成功大學參與基金會的座談,安寧療護的理念在我心中逐漸紮根。

之後,陸續參加宗教師的專業培訓。九十二年,完成僧伽基金會的宗教師課程,隨後到三峽探訪重病僧眾;九十五年,參與蓮花基金會的宗教師培訓,進入萬芳醫院安寧病房服務,正式成為臨床宗教師。

此後,我在本道場——經續法林開設一系列安寧療護課程,邀請專業講師授課,提供常住法師與學員深入地了解安寧療護。我深信,佛法不僅是面對生死的智慧,更是引導我們活出慈悲與尊嚴。

這份對末期病人的關懷與陪伴, 成為我修行與弘法中不可或缺的一部分,也使我與「安寧療護」結下了深厚的因緣。

以病人為師 生命最深的啟示

走進病房的每一次探視,都是一堂生命的課程。許多病人和家屬留下了深刻印象,也成為支持我持續前行的力量。

尊重意願的最後告別

小明是我在培訓期間照顧的病人,在五年前被診斷為漸凍人,隨著病情惡化,他不願當個「活死人」,因此堅定表達想要撤除呼吸器的意願。然而,從小明的哥哥口中得知,小明的心裡有個難解的結——對母親的怨恨。他曾說出「我恨媽媽」這四個字,深深震撼了我。因為母親當初堅持讓他接受氣切,卻在術後照顧不周,讓他心中積累怨懟。

我分別與他的母親和兄姐會談, 協助釐清並調解小明與母親之間的心結。安寧團隊也多次召開內部會議及進行兩次家庭會議,考量醫療倫理與病人意願,逐一釐清各種疑慮。最終,團隊一致尊重小明的決定,為其撤除呼吸器。

在撤除呼吸器的那天,家人齊聚病房,唱歌為他送行。那一刻, 病房彷彿化作一場充滿愛與祝福的歡送會。小明要求與我合照,並以眼神與微笑表達感謝。他的姐姐更動容地說:「在安寧病房的這段期間,是小明生病後最快樂的日子。安寧團隊所做的一切,甚至超過了我們家人,我們非常感謝!」

在小明的身上,我深刻地體會到「以病人為師」,落實尊重病人的意願,即便我的內心是不捨的,這使我更加理解安寧療護的理念。

病苦昇華為修行

小智是一位樂觀進取的年輕人, 他在大專時期確診骨癌,歷經左腳截肢,與病魔對抗十年後住進安寧病房。雖然身受病苦,他對佛法卻充滿渴求,每次交談皆洋溢法喜。他曾向我詢問學佛與出家的因緣, 聽後也分享自己的生命歷程:從成績優異、滿足母親的期盼,到因病封閉自我,他感慨「這段歷程足以寫成十本書」。我鼓勵他「以苦為師」,用佛法淨化自己的內心。

一次我們到空中花園,他專心聆聽我的修行建議,甚至堅持單腳跪地頂禮,其虔誠令我動容。回到病房後,他吐露恐懼:「我會不會因媽媽的詛咒而下地獄?」原來母親因擔心他的病情,常要求他誦經回向給寃親債主,如果未照做,就責罵他「你這個不孝子,會下地獄。」這些話讓他心生陰影。我安撫他: 「媽媽不是有心詛咒你,而是氣話。若是會下地獄是因我們自己造的惡業,而我們可以透過懺悔來淨除惡業。」我隨即引導他在佛前懺悔, 並感受到前所未有的清淨。

當時他的肺功能衰弱,常需仰賴氧氣,但仍專心做筆記,不覺病苦,並說「朝聞道,夕死可」。他也分享聽了師父的教導,得到的啟發:「第一,原本在黑暗中徬徨無助, 如今像見到一道曙光,重新照亮生命。第二,體悟生命本具意義,不論年輕或年老,只要善用當下,生第三,師父所教的觀想方法,開闊了我的胸襟,不再像從前那般狹隘。」我也與母親對談, 請她尊重孩子的修行方式。

小智從畏懼墮落轉為一心求生淨土,他重獲內在的力量,亦重新感受母親的慈愛。最終,他在家安詳往生,母親亦特地向我致謝。我慶幸小智能以信心與願力,將病苦昇華為修行,讓生命在最後階段綻放出光芒。

病苦中的信心再燃

八十歲的阿嬤,虔誠念佛已三十年,但近十年來受到病魔的摧殘, 讓她心生疑惑:「我這麼痛苦,為什麼佛菩薩還不來接我?」因而生起退道心。雖然女兒一再勸她持續念佛,她卻失去了信心。最後,小女兒焦急地向我求助。

當我南下高雄探望阿嬤時,見她微微張開眼睛,立刻上前握住她的手,肯定她一生對家庭的付出,也讚歎子女們的孝順,勸她放寬心。我向她解釋阿彌陀佛的本願,告訴她:「阿彌陀佛就像我們的阿母。我們的苦,祂都知道。我們要對阿彌陀佛有信心,將來回到祂的身邊。」阿嬤聽後頻頻點頭,我引導阿嬤及她的女兒一起念佛。她數次輕聲道:「師父多謝,師父加持。」

事後,女兒告訴我:「媽媽見到師父好興奮開心,媽媽好喜歡師父。師父的開示她都記得。我們很感恩師父的開示及引導念佛。」不久後,阿嬤在睡夢中安詳往生。

真誠關懷是最溫柔的修行

在安寧病房裡,每一次探訪、傾聽與對話,都是一場心靈交流。有人殷切地期待著我每週一次的關懷,有人向我傾訴深藏多年的心事,每每我總是耐心聆聽,引導病患打開心扉,解開尋覓長久的生死困惑,放下對生死的恐懼。

對許多年長病人而言,行動不便使他們多年未能回到寺院,卻仍盼望見到師父,我便隨居家護理師前往探訪。當阿嬤們看到我,總是滿心歡喜,這些感動都深深烙印在我心頭。

只要病人(眾生)願意,我總樂於分享所學的佛法,只願佛法能入他們的耳根,成為永不消逝的道種。我想,自己出家後能有機會在醫院與監所服務,或許是源自過去生的願力──希望藉由佛法,讓悲苦的眾生能感受到慈悲與光明;讓臨終者安心走完最後的旅程,也讓家屬在悲傷中獲得慰藉。

我相信,修行不在於誦經多少, 而是在眾生最需要的時刻,能給予真誠的慈悲與支持。這份安定的力量,不僅撫慰了病人和家屬的心靈,也深深滋養著我自身,成為我利益眾生的動力。

所屬出版品

生命季刊182期